こんにちは!

二刀流ベーシスト・たーなーです(^^)

あなたは自分で譜面を作成することはありますか?

またその譜面を、誰かに読んでもらって演奏してもらいますか?

タブ譜よりも五線譜がいいとか、暗譜するのが一番とか、今までの記事でも譜面のことは何回か触れていますが…

譜面の読み書きについても僕はいろいろ拘りを持っています。

譜面を読めば、その書き手の性格まで推測できるくらいです。

「あ〜、この人はこういう書き方をする人なんだ〜」と良くも悪くも判断します。

では、今回は五線譜作成のコツについてお伝えしますね!(^^)

タブ譜から卒業しよう!!〜無限に広がる音楽の世界へ〜

タブ譜から卒業しよう!!〜無限に広がる音楽の世界へ〜  暗譜ができるようになる話 〜桃太郎編〜

暗譜ができるようになる話 〜桃太郎編〜もくじ

いろんな譜面

できることなら暗譜したい派の僕ですが、ライブやレコーディングの直前になって初めて譜面を渡されることも少なくありません。

僕自身は、ベース用のパート譜であれば譜読みは速い方です✌

でも、譜面と一言でいっても、いろんな譜面があります。

コード譜だけのシンプルなものから、オタマジャクシで埋め尽くされるもの。

A4一枚で収まるものから、譜面台に乗らないくらいのページ数があるもの。

そして、どんな形態の譜面でも、読み易いものと読み難いものがあります。

この読み易さは、特に仕事として音楽をやっている身としては死活問題になるくらい重要です。

レコーディングなら、間違えたら録り直せばいいんですが、時間単位で借りているスタジオの費用を考慮すると、できるだけテイク数は少ないほうが良いことに賛同してくれるでしょう。

また、ライブでは一瞬の判断ミスが命取りになる可能性が高いです。

では、読み易い譜面と読み難い譜面にはどんな差があるんでしょうか?

文章と一緒

文章には、読み易いとか読み難いとかありますよね。

今日はこの記事を読んでいた

だき誠に、ありがとうございま

す今回は譜面の読み書きにつ

いて語りたいと思っていますど

うぞ、お楽しみに!

↑これは読めなくはないですが、読み難いでしょう?(^^;)

一瞬、脳が痒くなるはずです。笑

文章には、ルールとまで言わなくても、マナーがありますよね。

句読点や改行の位置とか。

上の文章を綺麗に並び替えると…

今日はこの記事を読んでいただき、

誠にありがとうございます。

今回は、譜面の読み書きについて

語りたいと思います。

どうぞお楽しみに!

このように、読み易さが格段に向上します。

こういうマナーは、読者がストレスなく読解できるようにと願う作者の気遣いでしょう。

※僕がこのブログを書く上で、どれくらい読者のことを気遣えているかは、正直言って自信ありませんので、期待しないでくださいね…(^^;)

譜面も同じ。

手書きでも読み易く書く人もいれば、楽譜作成ソフトを使っても読み難い譜面を作る人もいます。

その違いは、「その譜面を読む人のことをどこまで考えているか?」です。

チェックポイント

まず初めに、ここに挙げるのはあくまでもマナーなので、「しなければいけない」ことではありません。

マナーというのは提供する側が気を付けることであり、受け手が強制するものではないからです。

また、「読み易い」の程度については個人差があり、人によって意見が分かれることもあります。

そのため、個人的な主張が多分に含まれていることを予めご了承ください。

ここで挙げた通りの譜面でなくても理論的には読めます。

■改行の場所

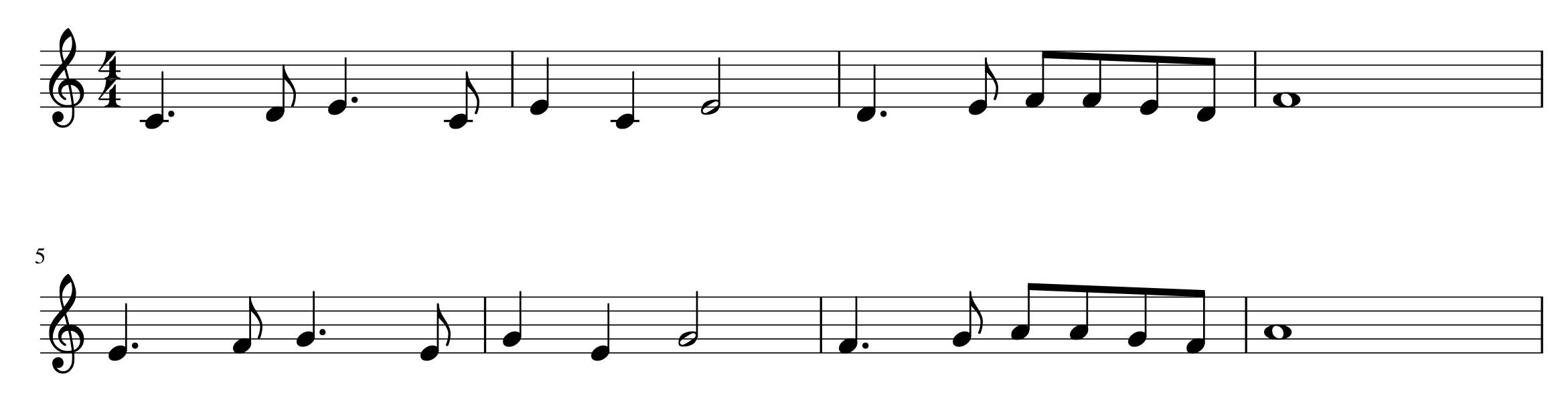

例えば、1つのセクションが4小節x2(=8小節)の場合、4小節ごとに改行すると、前後のフレーズの関係性が把握しやすいです。

▼

これが、3小節ごとに改行されていたりすると、フレーズの切れ目がどこなのか分かりにくいです(^^;)

▼

もちろん3小節で1つのフレーズであれば、意図的にそこで改行してくれる方がいいんですよ(^^)

よくあるのは、デフォルトで4小節改行にセットしておいて、冒頭のアウフタクトや途中のイレギュラー小節のフレーズでズレたまま、そのまま4小節改行をキープしてしまうことです。

▼

アウフタクトがあるなら最初の段は5小節で改行するなどして、辻褄を合わせましょう。

▼

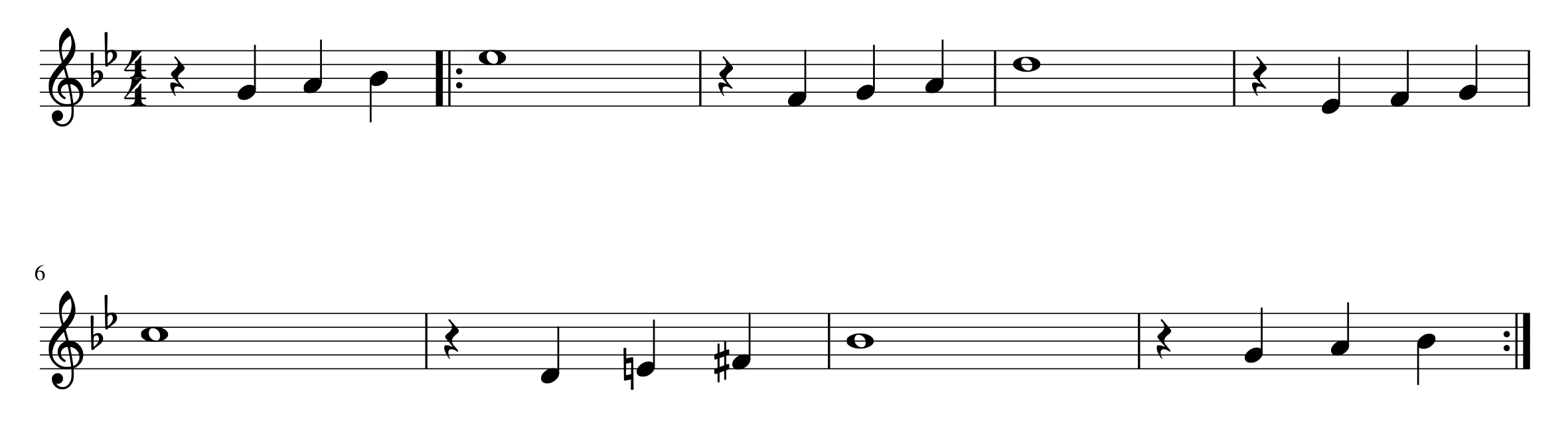

■臨時記号

フレーズによって使い分けましょう。

例えば半音階で動く時、上昇形は♯、下降形は♭で記譜してくれると有り難いです。

▼

また、コード名との矛盾にも気を付けましょう。

例えば、コードがE7と表記されている小節の中では、A♭ではなくG♯と記譜しましょう。

特にノンダイアトニックコードの時に注意!!

▼

(↑ではなく↓)

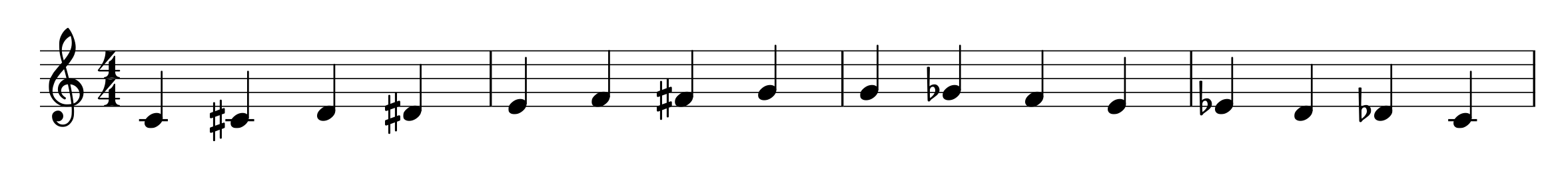

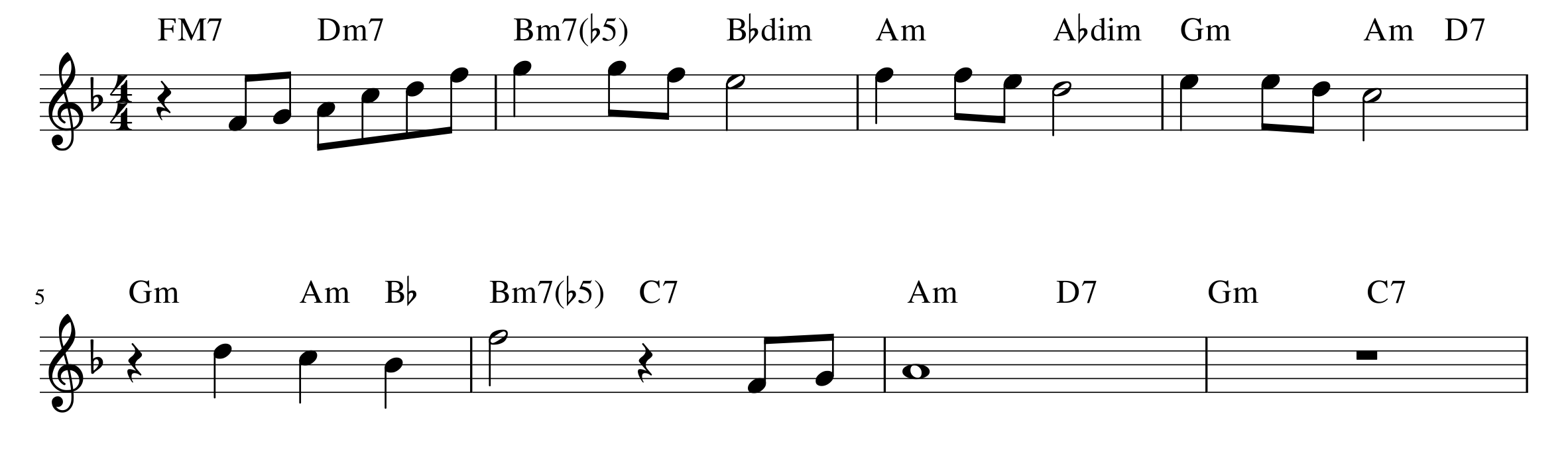

■音符だけでなくコードも

オタマジャクシがただ並んでいるだけよりも、自分が弾くパート以外の情報がある(=他の楽器がどの音を弾くか分かる)方が、嬉しいです。

また、コードの機能の中でのフレーズの動きにどんな意味があるのかを把握できます。

▼

↑これでも弾けますけど…

↑この方が、アンサンブルをイメージできますよね!

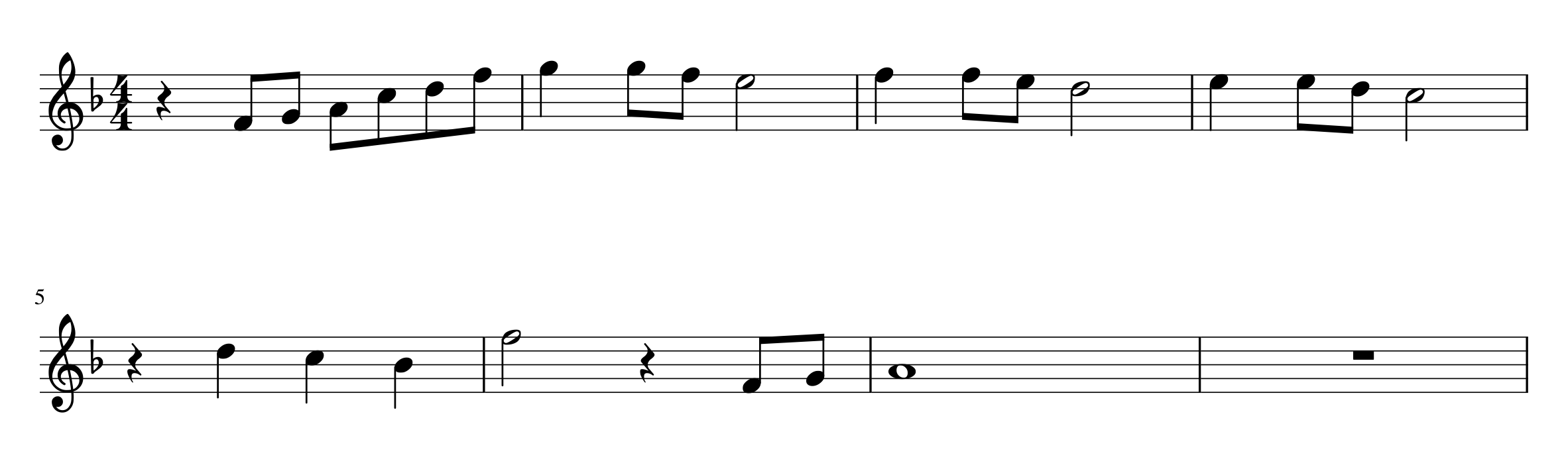

■Subdivision(サブディヴィジョン)

これはかなり細かい&賛否両論あると思います(^^;)

1小節の中の区切りは、2分音符→4分音符→8分音符→16分音符と細かくなっていきますよね。

この区切りを跨いで音符を書くと分かりにくくなる場合があります。

▼

(↑↓どちらが読み易いですか?僕は下です)

あと、サブディヴィジョンの適切な和訳が分かりません…スミマセン(TдT)

(誰か分かる人、教えてください〜!)

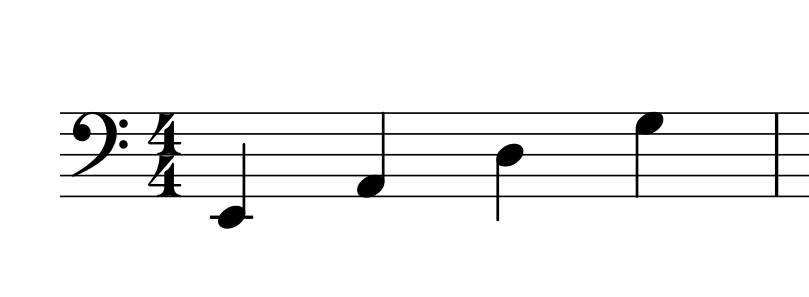

■楽器特有の音域や奏法による制限

例えば4弦ベースの調弦は

だから、最低音はEです。

なのに、調の関係でEに♭がついている曲で、4弦ベースの最低音(=E)を記譜してしまってる…

これは惜しい!!(TдT)

▼

演奏可能な音域であっても、音域によって強弱が制限される楽器があったりするので、気を付けましょう。

また、息継ぎを必要とする管楽器は、適切なタイミングでブレスできるように記譜してあると親切です(^^)

■パート譜

ジャズのセッションなどはリードシートで十分な時もありますが、中にはパート毎にしっかりアレンジされている曲もあります。

そういう曲にはスコア譜とパート譜を分けて管理しましょう。

昔、ベースだけでなく全てのパートが書かれたスコアを何枚も渡されたこともあります。

(全員にそのスコアを渡していました)

1枚のスコアには8小節だけ。

8小節ごとに譜めくりが必要な上、当然ですがベースを弾く時は両手が塞がるので、譜めくりできません…

このときは完全に詰みました(TдT)

■譜めくりのタイミング

もしどうしても譜めくりが必要な楽曲の場合、その時間を確保できるようにしたいですね。

ページの最後は長めの休符で終わるように(あるいは次のページの最初が長めの休符で始まるように)、記譜を調整しましょう。

また、ページを超えてリピートマークやダルセーニョ(6ページ目から1ページ目とか…)を記譜するのは最小限にしましょう。

その分、譜めくりが多くなり、演奏への支障が多くなる可能性が高いです。

読み易い譜面を書けるようになるために

譜面を読む人の気持ちになるためには、自分が譜面を読む立場になるのが一番効果的です。

楽器経験歴の浅い歌手が読み易い譜面を作るのが苦手なのは、譜面を読む経験が少ないからです。

譜面を読む人の気持ちに臨場感を持てないからでしょう。

これは仕方のないことで、その歌手の音楽的才能とか知識の問題ではないと思います。

逆に、他者が書いた譜面を読む経験が多い奏者は、その都度「ここは読み難いな…」「こうやって書かれてると読み易いんだ」という気付きが多いはず。

だから自分が書く側になった時に、それらの点を踏まえて書けるんですね。

まとめ

もちろん最初から読み易い譜面なんて書けません。

いろんな経験を積み重ねて、学んでいくんですね。

また、ぶっちゃけ正解もありません(^^;)

それでも、奏者のことを想って書く譜面は、書き手を成長させると信じています。

奏者には分かります。

読み易い譜面には愛があるってことが!

ということで…

まだ譜面を書いたことない人は、まずはいろんな譜面を読んで分析することから初めましょう。

譜面を作成する機会が多い人は、読み易さについて奏者に感想を聞いてみるのがいいでしょう。

譜面を読む機会が多い奏者は、こう書いてくれたらもっと読み易いということを書き手に伝えてあげましょう。

こうして生まれる思いやりは、譜面だけでなくその先にある音楽表現にもきっと良い影響を与えるはずです(^^)

人気記事▼

日本語脳と英語脳による音楽表現の違い 〜リズム編〜

日本語脳と英語脳による音楽表現の違い 〜リズム編〜  音楽初心者が譜面を使って練習するより先にすべき最も重要なこと

音楽初心者が譜面を使って練習するより先にすべき最も重要なこと

▼たーなーが使っている機材リストはコチラ▼